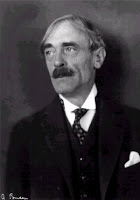

[Pierre-Joseph Proudhon,

Qu'est-ce que la propriété ?]

A chaque pas que nous faisons dans la connaissance de la nature et des causes, l'idée de Dieu s'étend et s'élève : plus notre science avance, plus Dieu semble grandir et reculer. L'anthropomorphisme et l'idolâtrie furent une conséquence nécessaire de la jeunesse des esprits, une théologie d'enfants et de poètes. Erreur innocente, si l'on n'eût pas voulu en faire un principe de conduite, et si l'on avait su respecter la liberté des opinions. Mais, après avoir fait Dieu à son image, l'homme voulut encore se l'approprier ; non content de défigurer le grand Être, il le traita comme son patrimoine, son bien, sa chose : Dieu, représenté sous des formes monstrueuses, devint partout propriété de l'homme et de l'État. Telle fut l'origine de la corruption des mœurs par la religion, et la source des haines pieuses et des guerres sacrées. Grâce au ciel, nous avons appris à laisser chacun dans sa croyance nous cherchons la règle des mœurs en dehors du culte nous attendons sagement, pour statuer sur la nature et les attributs de Dieu, sur les dogmes de la théologie, sur la destinée de nos âmes, que la science nous apprenne ce que nous devons rejeter et ce que nous devons croire.

L'homme se trompe parce qu'il apprend. Or, si l'homme parvient à savoir tout ce qu'il a besoin de connaître, il y a lieu de croire que, ne se trompant plus, il cessera de souffrir.

Tout ce que la sagesse humaine a enseigné de plus raisonnable concernant la justice, est renfermé dans cet adage fameux : Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse; Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qui te soit fait. Mais cette règle de morale pratique est nulle pour la science : qu'ai-je droit de vouloir qu'on me fasse ou qu'on ne me fasse pas ? Ce n'est rien de dire que mon devoir est égal à mon droit, si l'on n'explique en même temps quel est ce droit.

La vérité chrétienne ne passa guère l'âge des apôtres; l'Évangile commenté et symbolisé par les Grecs et les Latins, chargé de fables païennes, devint à la lettre un signe de contradiction ; et jusqu'à ce jour le règne de l’Église infaillible n'a présenté qu'un long obscurcissement. On dit que les portes d'enfer ne prévaudront pas toujours, que la Parole de Dieu reviendra, et qu'enfin les hommes connaîtront la vérité et la justice ; mais alors ce sera fait du catholicisme grec et romain, de même qu'à la clarté de la science disparaissent les fantômes de l'opinion.

Un livre parut enfin, se résumant tout entier dans ces deux propositions : Qu'est-ce que le tiers état ? rien. - Que doit-il être ? tout. Quelqu'un ajouta, par forme de commentaire : Qu'est-ce que le roi ? c'est le mandataire du peuple.

Lorsque sur un fait physique, intellectuel ou social, nos idées, par suite des observations que nous avons faites, changent du tout au tout, j'appelle ce mouvement de l'esprit révolution. S'il y a seulement extension ou modification dans nos idées, c'est progrès. Ainsi le système de Ptolémée fut un progrès en astronomie, celui de Copernic fit révolution. De même, en 1789, il y eut bataille et progrès ; de révolution il n'y en eut pas. L'examen des réformes qui furent essayées le démontre.

Ce n'est pas tout - le peuple-roi ne peut exercer la souveraineté par lui-même ; il est obligé de la déléguer à des fondés de pouvoir : c'est ce qu'ont soin de lui répéter assidûment ceux qui cherchent à capter ses bonnes grâces. Que ces fondés de pouvoir soient cinq, dix, cent, mille, qu'importe le nombre et que fait le nom ? c'est toujours le gouvernement de l'homme, le règne de la volonté et du bon plaisir. je demande ce que la prétendue révolution a révolutionné ?

Mais enfin, qu'est-ce que la souveraineté? C'est, dit-on, le pouvoir de faire des lois. Autre absurdité, renouvelée du despotisme. Le peuple avait vu les rois motiver leurs ordonnances par la formule : car tel est notre plaisir ; il voulut à son tour goûter le plaisir de faire des lois. Depuis cinquante ans il en a enfanté des myriades, toujours, bien entendu, par l'opération des représentants. Le divertissement n'est pas près de finir.

Code Napoléon, art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».

La Déclaration des droits a placé la propriété parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, qui se trouvent ainsi au nombre de quatre : la liberté, l'égalité, la propriété, la sûreté.

L'État, par l'impôt proportionnel, se fait chef de bande ; c'est lui qui donne l'exemple du pillage en coupes réglées ; c'est lui qu'il faut traîner sur le banc des cours d'assises, en tête de ces hideux brigands, de cette canaille exécrée qu'il fait assassiner par jalousie de métier.

Quand la religion nous commande d'aider nos frères, elle pose un prétexte de charité et non un principe de législation. L'obligation de bienfaisance, qui m'est imposée par la morale chrétienne, ne peut fonder contre moi un droit politique au bénéfice de personne, encore moins une institution de mendicité. Je veux faire l'aumône si c'est mon plaisir, si j'éprouve pour les douleurs d'autrui cette sympathie dont les philosophes parlent et à laquelle je ne crois guère : je ne veux pas qu'on me force. Nul n'est obligé d'être juste au delà de cette maxime : Jouir de son droit autant que cela ne nuit pas au droit d'autrui, maxime qui est la propre définition de la liberté. Or, mon bien est à moi, il ne doit rien à personne.

Les titres sur lesquels on prétend fonder le droit de propriété se réduisent à deux : l'occupation et le travail.

Tant que le partage n'est pas égal, les copartageants restent ennemis, et les conventions sont à recommencer. Ainsi, d'une part, étrangeté, inégalité, antagonisme, guerre, pillage, massacre, de l'autre, société, égalité, fraternité, paix et amour : choisissons.

Le droit d'occuper est égal pour tous.

La mesure de l'occupation n'étant pas dans la volonté, mais dans les conditions variables de l'espace et du nombre, la propriété ne peut se former. Voilà ce qu'un code n'a jamais exprimé, ce qu'une constitution ne peut admettre! Voilà les axiomes que le droit civil et le droit des gens repoussent!...

Le principe: À chacun selon son travail, interprété dans le sens de: Qui plus travaille, plus doit recevoir, suppose donc deux faits évidemment faux : l'un d'économie, savoir, que dans un travail de société les tâches peuvent n'être pas égales; le second de physique, savoir, que la quantité des choses productibles est illimitée.

La quantité limitée de la matière exploitable démontre la nécessité de diviser le travail par le nombre des travailleurs : la capacité donnée à tous d'accomplir une tâche sociale, c'est-à-dire une tâche égale, et l'impossibilité de payer un travailleur autrement que par le produit d'un autre, justifient l’égalité des émoluments.

L'homme isolé ne peut subvenir qu'à une très petite partie de ses besoins; toute sa puissance est dans la société et dans la combinaison intelligente de l'effort universel. La division et la simultanéité du travail multiplient la quantité et la variété des produits ; la spécialité des fonctions augmente la qualité des choses consommables.

La propriété vend au travailleur le produit plus cher qu'elle ne le lui paye.

Le sentiment social prend alors, selon les rapports des personnes, un nouveau caractère : dans le fort, c'est le plaisir de la générosité ; entre égaux, c'est la franche et cordiale amitié ; dans le faible, c'est le bonheur de l'admiration et de la reconnaissance.

I La possession individuelle est la condition de la vie sociale; cinq mille ans de propriété le démontrent : la propriété est le suicide de la société. La possession est dans le droit ; la propriété est contre le droit. Supprimez la propriété en conservant la possession; et, par cette seule modification dans le principe, vous changerez tout dans les lois, le gouvernement, l'économie, les institutions : vous chassez le mal de la terre.

II Le droit d'occuper étant égal pour tous, la possession varie comme le nombre des possesseurs ; la propriété ne peut se former.

III L'effet du travail étant aussi le même pour tous, la propriété se perd par l'exploitation étrangère et par le loyer.

IV Tout travail humain résultant nécessairement d'une force collective, toute propriété devient, par la même raison, collective et indivise : en termes plus précis, le travail détruit la propriété.

V Toute capacité travailleuse étant, de même que tout instrument de travail, un capital accumulé, une propriété collective, l'inégalité de traitement et de fortune, sous prétexte d'inégalité de capacité, est injustice et vol.

VI Le commerce a pour conditions nécessaires la liberté des contractants et l'équivalence des produits échangés : or, la valeur ayant pour expression la somme de temps et de dépense que chaque produit coûte, et la liberté étant inviolable, les travailleurs restent nécessairement égaux en salaires, comme ils le sont en droits et en devoirs.

VII Les produits ne s'achètent que par les produits or, la condition de tout échange étant l'équivalence des produits, le bénéfice est impossible et injuste. Observez ce principe de la plus élémentaire économie, et le paupérisme, le luxe, l'oppression, le vice, le crime, avec la faim, disparaîtront du milieu de nous.

VIII Les hommes sont associés par la loi physique et mathématique de la production, avant de l'être par leur plein acquiescement : donc l'égalité des conditions est de justice, c'est-à-dire de droit social, de droit étroit; l'estime, l'amitié, la reconnaissance, l'admiration, tombent seules dans le droit équitable ou proportionnel.

IX L'association libre, la liberté, qui se borne à maintenir l'égalité dans les moyens de production, et l'équivalence dans les échanges, est la seule forme de société possible, la seule juste, la seule vraie.

X La politique est la science de la liberté : le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelque nom qu'il se déguise, est oppression ; la plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie.